辺鄙な山奥を表現するとき、伝統的なことばとしては「深山幽谷」や「人跡まれ」などがあるが、現代では「携帯電話の圏外」というのがもっともわかりやすいのではなかろうか。

いま自分がいるのが圏外の地と知った途端、一種の不安を覚える人もいるかもしれない。

7月の中旬、圏外の地に行ってきた。

山梨県の積翠寺温泉である。

写真は、宿泊したZ館(3階建て)の2階からの光景。目にはいるのは深い緑の山並みと青い空だけだった。

温泉地や温泉宿の宣伝文句に、「緑に包まれた隠れ宿」「大自然のふところにいだかれた静かな宿」などの表現は多い。

パンフレットの写真を見ても、渓流のそばにたたずむ一軒宿が写っている。

だが、実際に現地に行ってみると、周囲に各種の建物が林立していたり、部屋の窓から隣の旅館の屋根が見えたりと、興ざめすることが多い。

写真は絶妙の角度から写され、周囲の建物は見事にはぶかれている。

積翠寺温泉のZ館は文字通り、山の中の一軒宿だった。

周囲に建物や施設はいっさいない。目にはいるのは先述したように木々の緑と青い空だけだった。

現在、こういう環境こそ最高のぜいたくかもしれない。

夜の静けさは神々しいほどである。

夜明け、鳥の鳴き声で目が覚めた。

Z館の夕食は和食の懐石だった。ひとつひとつの料理にくふうがこらされており、美味だった。

朝食にはイワシの丸干しが出た。

久しぶりでイワシの丸干しに堪能した。とくに、内臓の苦味がなんともいえない。

つい、ご飯のお代わりをしてしまった。

イワシの丸干しはかつて日本の家庭で日常的に食べられていた。いまや食卓からほぼ消滅したおかずのひとつであろう。

Z館からの帰途、甲府市の武田神社に寄った。

境内に能舞台など、やけに真新しい建物が目につく。面妖である。

わかった。

去年のNHKの大河ドラマは『風林火山』だった。武田信玄と山本勘介の史跡をめぐる旅をあてこみ、武田神社でも施設を新築し、各種のイベントをおこなったのであろう。

武田神社は閑散としていた。

まさに宴のあとである。

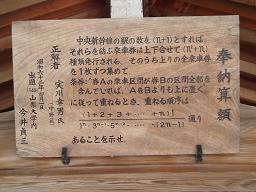

手を清める水屋の庇の内側に、算額が掲げられているのに気づいた。

奉納したのは山梨大学の教授のようだ。

初奉納は昭和56年(1981)で、平成20年(2008)まで、合計七枚である。

写真は、そのうちの一枚。

神社に数学の難問を書いた算額を奉納し、いわば挑戦を呼びかけるという習慣は江戸時代の算学者が始めた。算額を見て、われこそはと、多くの算学者が解答に取り組んだ。見事に問題を解くと、その解答も算額に仕立てて神社に奉納した。

拙著『算学奇人伝』もこの算額の問題が謎解きのひとつになっている。

いまもなお、算額を奉納する人がいることに感動した。

インターネット時代に、神社に算額を掲げ、挑戦を呼びかけるなど、じつに楽しいではないか。

武田神社のあと、昼食はJR甲府駅近くのおにぎり屋で食べた。じつは、この店は筆者の気に入りで、甲府に来た時は必ず立ち寄ることにしている。

建物も趣があり、落ち着ける。

写真は、筆者が食べた「おむすびランチ」(530円)。

内容は紀州梅と昆布の握り飯、稲荷寿司、竹輪の磯辺揚げ、大学芋、漬物、けんちん汁である。

そのほか、「お茶バー」(この名称は気に入らないが……)があり、五種類のお茶が自由に飲める。

暑い日で、たっぷり汗をかいたためか、どくだみ茶がおいしかった。

この店で昼食を食べ、お茶を飲むのは甲府の楽しみのひとつである。